10月生まれの作曲家を紹介

10月生まれの作曲家はパガニーニ、リスト、ヴェルディ、ヨハン・シュトラウス、サン=サーンス、ビゼーが挙げられます。

フルネームはニコロ・パガニーニ(伊: Niccolò Paganini)、1782年10月27日にイタリアのジェノヴァで生まれ、作曲家として、また特にヴァイオリンの名手として高名でした。

そのヴァイオリンのテクニックは「パガニーニの演奏技術は、悪魔に魂を売り渡した代償として手に入れたものだ」と噂されるほどで、超絶技巧を駆使するヴィルトゥオーソに名を連ねます。

その演奏技術を駆使して作られた曲は、パガニーニ自身が技術を他人に知られることを望まなかったためにほとんど出版されてなく、さらに死の直前に楽譜を焼却してしまったため残っている楽譜はわずかです。

有名な作品は、ヴァイオリン協奏曲 第2番 第3楽章『鐘のロンド(ラ・カンパネッラ)』や『ヴェニスの謝肉祭』などでしょうか。

パガニーニの曲を主題として、リストやシューマンなどの多くの作曲家が変奏曲を残しています。

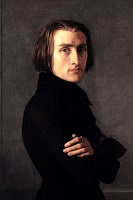

フルネームはフランツ・リスト(独: Franz Ritter von Liszt、洪: Liszt Ferencz)、1811年10月22日にハンガリーのドボルヤーン(現オーストリアのライディング)で生まれ、ヨーロッパ各地で活躍したピアニストであり作曲家です。

指がとても長く12度の音程も軽々と押さえることができたリストは、ピアニストとして超絶技巧の名手であり、その演奏で女性ファンの失神が続出したとの逸話も残っています。

「ピアノの魔術師」と呼ばれてどんな曲でも初見で弾きこなし、さらに即興を盛り込んだと言われています。

超絶技巧は自身のピアノ演奏だけでなく、その作曲にも表れていて、非常に困難なテクニックを要求する曲が多いのが特徴です。

有名な『ラ・カンパネッラ』は、パガニーニのヴァイオリン協奏曲 第2番 第3楽章の主題を編曲して書かれ曲で、イタリア語で「鐘」という意味です。

曲中で表現されている美しい鐘の音が特徴的で、その難易度と合わせて有名な曲です。

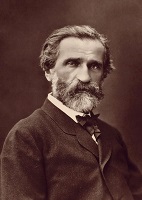

フルネームはジュゼッペ・フォルトゥニーノ・フランチェスコ・ヴェルディ(Giuseppe Fortunino Francesco Verdi)、 1813年10月10日に今のイタリアのレ・ロンコーレで生まれた作曲家です。

「オペラ王」の異名を持ち、イタリア・オペラに変革をもたらした人物です。

よく知られているオペラは『リゴレット』『椿姫』『アイーダ』『オテロ』などが多数あります。

その中でも人気なのがオペラ『椿姫』、このオペラは娼婦と青年貴族が恋をする悲劇の物語ですが、その音楽には明るさ・華やかさ・力強さが表現されています。

オペラの中で歌われる、テノールによる有名な『乾杯の歌』やソプラノのアリア『花から花へ』、バリトンのアリア『プロヴァンスの海と陸』など、素晴らしい曲が続きます。

またオペラ『アイーダ』はファラオ時代のエジプトを舞台にした究極の愛の物語で、第2幕第2場で演奏される『凱旋行進曲』なども有名です。

この曲の中で使われるファンファーレ・トランペットは楽譜中に「エジプト風のトランペット」と指定されていて、「アイーダ・トランペット」と呼ばれています。

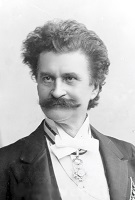

フルネームはヨハン・シュトラウス2世(独: Johann Strauss II)、1825年10月25日にオーストリアのウィーンで生まれた作曲家です。

シュトラウス家は音楽一家で、父(ヨハン・シュトラウス1世)も高名な作曲家であり、また兄弟や親族からも作曲家が輩出されています。

ヨハン・シュトラウスはウィーンで広まった三拍子のウィンナ・ワルツや、チェコの民族舞踊であるポルカなどを多く作曲し、「ワルツ王」「ウィーンの太陽」などと称されました。

有名な曲は何と言っても『美しく青きドナウ』でしょう。

『美しく青きドナウ』は、元々はウィーン男声合唱協会の依頼で作曲した合唱曲であり、作曲後にアマチュア詩人による歌詞と、ハンガリーの詩人の作品から取った題名が付けられました。

この合唱曲をヨハン・シュトラウス自身が管弦楽曲として編曲しました。

オーストリアでは「第二の国歌」と呼ばれて親しまれています。

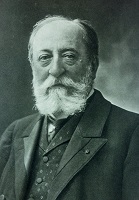

フルネームはシャルル・カミーユ・サン=サーンス(仏: Charles Camille Saint-Saëns)、1835年10月9日にフランスのパリで生まれた作曲家です。

音楽で優れた才能を発揮しながら、語学や数学にも秀で、さらに天文学で論文も書いている多彩な人物です。

有名な曲は何と言っても『動物の謝肉祭』でしょう。

『動物の謝肉祭』は全14曲からなる組曲で、中でも特に有名なのが第13曲の『白鳥』、チェロのソロが何とも美しい曲です。

第4曲の『亀』はオッフェンバックの『天国と地獄』をわざとゆっくりと演奏するように編曲したもので、とても面白い曲になっています。

また第7曲の『水族館』はとても幻想的な曲で、マンガの『のだめカンタービレ』にも使用されています。

サン=サーンスは『動物の謝肉祭』が他の作曲家の曲のパロディであることなどを理由に、完全にオリジナルである『白鳥』を除いた曲の自身の存命中の演奏・出版を禁じました。

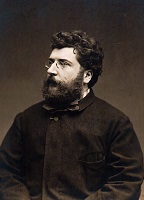

フルネームはジョルジュ・ビゼー(仏: Georges Bizet)、1838年10月25日にフランスのパリで生まれた作曲家です。

とても優れた作曲家ではありましたが、残念ながら存命中は大ヒットに恵まれませんでした。

有名な曲は、『アルルの女』から『メヌエット』と『ファランドール』でしょうか。

『メヌエット』はフルートとハープがとても美しいですね。

それからオペラ『カルメン』も外せません。

『カルメン』はタバコ工場で働くジプシー女が、衛兵の伍長ドン・ホセや闘牛士エスカミーリョに恋をして裏切る、情熱たっぷりの物語です。

物語の面白さもありますが、アリア『ハバネラ』『ジプシーの歌』『闘牛士の歌』『花の歌』などの名曲が次々と登場します。

ビゼーは36歳の若さで他界、『カルメン』の大成功はその後の話となります。